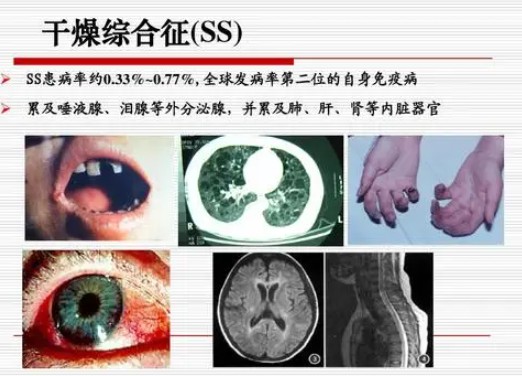

中医对于干燥综合征病因病机的认识概述:

1、肾失阴阳,耗津蕴燥

人体周身之津的输布全赖于肾可主其一身之阴,故肾阴足,津液充,五脏方能得养,反之则阴津竭,身失养。清代陈士铎曾言:“人身之逆……水足而逆者不逆也。”又如《石室秘录》载:“燥病既除……唯大补肾水。”肾阳为人体阳气之根本,其温煦推动之功能是推动津液输布的基础,《血证论》有云:“膀胱肾中之水阴……是气行水亦行也。”

肾中阴阳亦是对立又统一。在生理上,肾阴与肾阳相互配合,协调共济,为肾精的化生、肾气的蒸腾奠定基础,以保障肾的各种机能活动正常进行。在病理上,肾阴虚损,阴津匮乏,为燥;肾阳虚衰,推动及温煦力量弱化,水湿积聚,人体因所需的精微津液阻滞不行,燥症自生。肾中阴阳可相互转化,故亏虚日久亦可相互累及。

2、脾胃不运,湿郁生燥

脾胃位居中州,乃后天之本,执中央以运其四周,具生血化气养营之功,为五脏、四肢、官窍等提供源源不断之滋养。若中焦不运,津化无源,日久气随津脱,气阴两虚,炼液蒸津,虚燥难愈。李东垣曰:“气少作燥……口眼干燥之症作矣。”明确指出脾胃失运是燥痹发生的病机关键。

《素问·经脉别论》有云:“脾气散精。”脾胃作为沟通上下的气机枢纽,若气机不利,脾气无法推动五谷精微的正常敷布,精津不散,津液不化,五体不养,干燥自来。因此,脾胃对于干燥综合征的影响主要表现在:一是先天脾胃虚弱,受纳消化的功能较弱,五谷精微不足以供养周身;二是脾胃气机失调,气津不能正常循行,气阻湿停,日久五官九窍便燥象丛生。

3、五液不化,内外合燥

燥痹发病的本质是津液匮乏,津液入于五脏则化为五液,《素问·宣明五气》云:“五脏化液……肾为唾。”燥痹病因之复杂,其亦可从外感、内伤的角度解释。时令燥邪善袭肺,导致上焦燥热;偏食辛辣刺激,胃强脾弱,此燥均由外感而来,性质多属实。

因肺为水之上源,最喜清灵滋润,为口鼻输送涕液,使口鼻滋润不干燥。饮食不慎或不节容易引发脾虚,脾本喜燥却易被湿困,湿阻气凝,唾液不泌,口干舌燥故也。何为内伤之燥?大病伤及肝、肾、心,或久病耗竭脏腑之阴,必槁乎于上,性质多属虚,多见于内燥。

具体可见高热大汗、阴血亏虚,或肝郁气滞、阴液不行等。肝、肾、心在体之液结合其在体所开之窍[11],可知肝肾阴亏,致目干、口干,日久损及心阴,汗液不生,皮肤干。基于中医的整体观认为五脏不调则五液失化,以脾、肾为重,连及肝、肺,日久及心。